街道全域類未來社區是以街道為基本單元,統籌推動轄區內未來社區一體化、特色化建設,發揮街道行政主體的統籌作用,優化公服設施布局、提高人居環境質量、建立可持續運營機制、提升治理水平,全方位推動生產生活生態融合發展,打造形成的具有高質量建設標準、高品質生活特征、高科技現代特色的宜居區域。

(一)“高質量發展”的“金名片”。2017年7月26日,黨的十九大工作報告強調:“我國社會矛盾轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,把人民對美好生活的向往作為奮斗目標。”

在近40年快速城鎮化過程中,城市生活空間愈發擁擠,鄰里關系淡漠、公共生活喪失。在面對新型城鎮化進程需求、社會高質量發展需求的多重背景下,浙江省開展問卷調查,民意比較集中在:

重房地產輕人文,鄰里關系淡漠,缺少文化交流載體平臺。

社區醫療“看得起”但“看不好”,養老設施與服務缺失,健康多元化需求難以滿足。

基于廣泛的實踐調查和研究,未來社區成為繼千萬工程、特色小鎮、“最多跑一次”之后,浙江推動高質量發展的又一張“金名片”。

(二)“全面推廣”的建設背景。“未來社區”的概念由浙江省政府于2019年寫入《政府工作報告》,同年3月正式出臺《浙江省未來社區建設試點工作方案》,并將未來社區定義為:以人民美好生活向往為中心,以人本化、生態化、數字化為價值導向,以和睦共治、綠色集約、智慧共享為基本內涵,構建未來鄰里、教育、健康、創業、建筑、交通、低碳、服務和治理九大場景,打造具有歸屬感、舒適感和未來感的新型城市功能單元。在隨后的幾年時間里,未來社區營造的相關措施、實施方案、驗收標準等相繼推出。

2023年,《浙江省人民政府辦公廳關于全域推進未來社區建設的指導意見》要求:到2025年,全省累計創建未來社區1500個左右、覆蓋全省30%左右的城市社區,健全全域推進未來社區建設工作的體制機制,使未來社區成為城市社區新建、舊改的普遍形態。到2035年,基本實現未來社區全域覆蓋,打造共建共享品質生活的浙江范例。

2024年,《省風貌辦關于開展浙江省第八批未來社區創建的通知》中對街道全域類未來社區的提出,是對現有未來社區創建成果內容的再整合,是對創建受益范圍的再擴展,是對創建工作進程的再推動。

(三)“全域統籌”的創建要求。街道全域類未來社區是以街道為建設主體、以街道建成區為創建范圍,且其下轄社區單元數不少于5個,原則上2年內完成下轄社區的創建工作。

街道全域類未來社區的建設,要在符合未來社區創建指標體系基礎上,進一步落實四個“統籌”:統籌推動公共服務設施建設、統籌推動片區人居環境提升、統籌推動片區可持續運營、統籌推動區域治理水平提升。最終從創建成果的完整性、落地性、示范性三個角度對創建工作進行評價。

(一)公共設施的生活圈建設。街道全域類未來社區偏向整體的統籌。建設范圍內可能存在整合提升、拆除重建、拆改結合、規劃新建四類單點社區相互混雜的情況。如何全方位充分發揮街道主體的“統籌”作用,梳理老舊小區存量空間,找準新建空間功能定位,采用“街道集中建設+區域共建共享+社區嵌入改造+空間分時使用”等方式,形成5分鐘(社區級)—15分鐘(街道級)生活服務圈,成為街道全域類未來社區建設的重點之一。

柯巖街道以12個單點社區建設為起點,全局統籌建設未來社區鄰里公共空間綜合體,嵌入智慧健康站、托育服務設施、老年食堂等功能。加大公共服務供給力度與廣度,以街道級公共空間的建設織補全域公共網絡。同時,街道積極溝通范圍內機關、團體、企事業單位,推動開放所屬空間場所、服務設施,謀求街道全域類未來社區的共建共享。

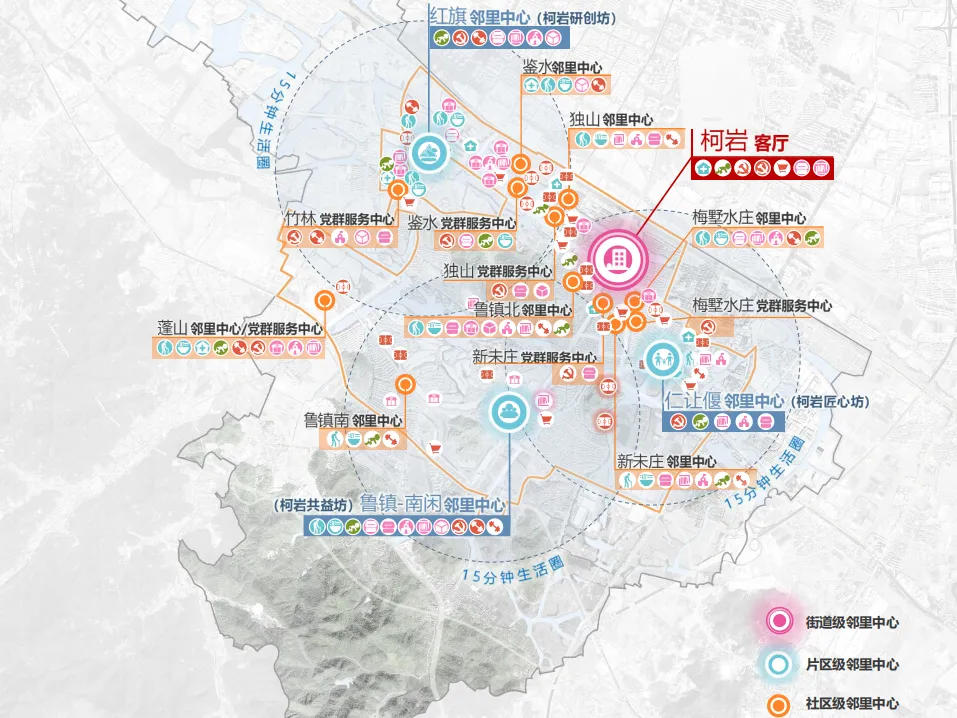

以“1核(柯巖客廳)+3坊(研創坊、匠心坊、共益坊)+12點(社區級鄰里中心)+N(嵌入式服務設施)+X(先鋒書店等聯動共創點)”建設“5-15分鐘”生活圈,跨出單社區范圍局限,實現公共設施特色化發展,構建具有柯巖特質的全域未來新圖景。

(二)社景共融的文化挖掘。街道全域類未來社區的建設是文化與人居在空間上的融合。建設工作不僅著眼于社區的硬件設施建設,更注重文化內涵的挖掘與傳承,將其融入街道全域類未來社區的建設定位、公共空間、標識標語與宣傳路徑之中,實現在地文化的深度活化與運用。讓街道與文化的深度融合,構建未來社區文化體系。

府山街道文脈綿延流長,有天王塔院、文昌閣等歷史文化古跡,亦是圣人孔子后裔的世居地和第二故鄉,還是浙江“辣味”的源頭。在創建過程中,立足“儒禮古城,共鄰府山”這一獨特主題,以“古城三味”(文化味、人情味、煙火味)為脈絡,打造文化自信、古今變遷、當地美食、公共建設等6條全域漫游線路,書寫一篇全景聯動、全時共鄰、全域有趣的府山故事,整體化營造“人在景中居,景在居中行”的古城社區風貌。

堅持社區文化的創造性再生和呈現。通過對下轄社區不同文化源頭的追溯,確立“一社一品”的單點未來社區主題。以未來社區標識、彩繪、盆景、便民設施等多種方式展現社區文化底蘊,形成有辨識度的文化體系空間。并提供各具特色的公共文化服務內容,組織開展多維度的未來社區文化活動,提升居民文化認同感和歸屬感。

(三)多方共贏的建設運營。街道全域類未來社區樹立全域綜合思維。建設資金上,推動未來社區建設與城鄉風貌整治提升、未來鄉村建設、美麗城鎮建設、城鎮老舊小區改造一體實施。長效運營上,調動市場、社會、居民等三方力量深度參與,從政府“公益”走向多方“共益”,創新發展城市社區集體經濟。

蔣村街道在創建過程中整合轄區內多個社區的資產,拓展多元化增收渠道,從“建設高效、運營有效、運營長效”三個關鍵環節進行建設與運營的資金補充。精準連通未來社區與周邊市政基礎設施工程建設項目、商業開發項目等整體推進,通過專項資金加快未來社區建設;建立“區級財政供給、街道自負盈虧、第三方自平衡”三類運營責任分工架構,并打造“商企校社”聯建的共益計劃,創新“景社融合”的社區文旅產品,從單純的政府投入,走向多方共贏。

未來社區是推動社區公共服務從區域供給向全域覆蓋的重要載體,從“單點建設”邁向“全域推廣”的進一步推進中,應當積極探索傳統文化遺留與現代社區治理的融合之道,強調每個社區的獨特性,避免盲目復制導致缺乏特色。同時,更要關注社區的長效建設運營,以街道全局統籌的力量,確保資金投入與社區實際發展需求相匹配,實現未來社區運營可持續,為打造共同富裕現代化基本單元提供實踐樣板。